Kraniometrie bei Franz Josef Gall und Paul Broca

Sind Sie ein Winterfan? Wenn die Erde unter einer dicken Decke aus Eis schlummert und Schneeflocken wie weiße Schmetterlinge vor den Fenstern tanzen, dann spürt man, dass nur ein warmes Getränk oder eine heiße Mahlzeit das Frösteln aus den Gliedern vertreiben kann. Wie wäre es da passenderweise mit einer magenwärmenden österreichischen Gerstlsuppe? Oder einem deutschen Kartoffeleintopf? Vielleicht eine italienische Minestrone? Oder sogar einem französischem Cassoulet?

Das Cassoulet ist ein Eintopf der aus weißen Bohnen, gepökeltem Fleisch und Kräutern. Das Gericht stammt aus Südfrankreich – woher genau muss zwischen Carcassonne und Toulouse in ihrer jahrhundertealten kulinarischen Stadtfehde noch ausgemacht werden. Wahrscheinlich sind die Städte beim nächsten Urlaub aber schon allein deswegen eine Reise wert, um das beste Cassoulet vor Ort zu bestimmen.

Schon mal Cassoulet probiert? Der Name „Cassoulet“ stammt von der typischen Schale, der Cassole, deren gequetschte Kegelform die Hitze optimal verteilt. Für das traditionelle Carcassone-Gericht werden Lingot-Bohnen verwendet, dazu klassisch konfierte Entenschenkel oder Schweinsschwarte. Das Cassoulet gart langsam auf offenem Feuer, wobei die Kruste regelmäßig aufgebrochen wird. Zum Schluss blubbert es verführerisch in der Schale. Ein kräftiger Rotwein vollendet das Erlebnis.

Carcassonne kennt man übrigens aufgrund seiner gewaltigen Burganlage und aufgrund des gleichnamigen Legespiels, bei dem der Spieler, der die meisten Bauern auf eine Wiese legt, für jede fertige Burg auf dieser Wiese drei Punkte bekommt. Toulouse hingegen ist als Flugzeug- und Weltraumhauptstadt Frankreichs bekannt und trägt den Beinamen „La Ville Rose“ (die rosafarbene Stadt). Nicht wegen der dortigen Liebe zum Cassoulet, sondern dank der vorherrschenden rosa Terrakotta-Ziegelsteine, aus denen die meisten innerstädtischen Gebäude gefertigt sind.

Weniger bekannt dagegen ist, das Toulouse das letzte tragische Kapitel im Leben eines ewig flüchtenden Philosophen und Naturforschers war.

Und zwar geht es um Lucilio Vanini.

Wer das war? Nun, Vanini stammte aus Neapel und studierte in Padua katholische Theologie. Er galt als äußerst kultivierter Student. Kurz nachdem er Theologe wurde, heizte er schon in verschiedenen Predigten die Stimmung gegen den Papst an und zog den Zorn der Kirche auf sich. Dies führte dazu, dass er 1612 aus Italien fliehen musste und in England Zuflucht fand. Kaum entsagte er dort dem Katholizismus und wurde Anglikaner, wollte er schon wieder Katholik sein. Daher musste er 1614 aus England fliehen. Da ihm nun in England die Kirchenkommission drohte und ihn in Italien die Inquisition erwartete, ging Vanini zu seinem Schutz lieber nach Frankreich. In Lyon verfasste er das „De admirandis naturae reginae deaeque mortalium arcanis“, in dem er die kirchliche Scholastik kritisierte. Überdies provozierte er die katholischen Franzosen, indem er im Text die mutige Hypothese äußerte, der Mensch habe sich aus dem Affen entwickelt.

Ganz falscher Ansatz, schimpfte der Papst, denn die Menschheit stammt ja von Adam und Eva ab (sogenannter Monogenismus). Auch zwei Jahrhunderte später verurteilte die Kirche noch alle Evolutionisten aufs Schärfste. Damit ist auch, aber nicht nur Charles Darwin gemeint, der 1871 über „Die Abstammung des Menschen“ gründlich referierte. Es ist übrigens ein hartnäckiges Gerücht, dass Darwin jemals gesagt hätte, der Mensch würde vom Affen abstammen. Das war nur die Verunglimpfung seiner Person durch verunsicherte Europäer. Diese waren sogar schon lange vor Darwins Erkenntnissen zutiefst beunruhigt über die anatomischen Ähnlichkeiten, die sie zwischen sich selbst und den Affen sahen, und sie bemühten sich, logische Erklärungen zu finden.

(1) La ville rose – Toulouse / (2) Das Carcassone-Spiel.

© (1) francecomfort.com / (2) wikimedia

Statt Unterschieden fanden sie hauptsächlich Gemeinsamkeiten: Carl von Linné war das zum Beispiel, der schon 1758 feststellte, dass die anatomische Grundstruktur von Schimpansen und Menschen bis auf wenige Details übereinstimmte. Deswegen steckte er den Menschen auch in die gleiche zoologische Ordnung wie den Menschenaffen (Primaten).

Für beide Arten existiert nämlich ein ähnliches Grundgerüst mit Wirbelsäule, Brustkorb, Becken und vier Gliedmaßen. Es gibt jeweils fünf Finger und fünf Zehen. Der Daumen ist opponierbar und eignet sich für Präzisionsgriffe. Der Schädel ist relativ groß im Vergleich zu anderen Säugetieren. Unterschiede bestehen zum Beispiel in der Wirbelsäule (S-Krümmung beim Menschen vs einfache Krümmung beim Menschenaffen), beim Fuß (Standfuß vs Greiffuß), sowie bei der Lage des Hinterhauptlochs (zentral vs weit okzipital).

Über letzteres hat der französische Arzt Louis Jean-Marie Daubenton 1784 den ersten entscheidenden Beitrag verfasst (Memoiren über die verschiedenen Lagen des Foramen Occipitale bei Mensch und Tier). Seine Arbeit markiert die Geburtsstunde der Kraniometrie.

Kurz zum heutigen Verständnis der Kraniometrie: Was die Sternbilder Taurus, Virgo, Leo und Orion für Seefahrer sind, sind die Messpunkte Porion, Nasion, Inion und Vertex für plastische Chirurgen und Kieferorthopäden. Die Kraniometrie bezieht sich auf die Entnahme morphologischer Maße am knöchernen Schädel oder an den Gesichtsweichteilen, sei es durch analoge Messmethoden oder moderne bildgebende Verfahren. In der Forensik, Archäologie und Anthropologie wird die Kraniometrie für Rekonstruktionen verwendet. Beispielsweise meint Nasion den am weitesten anterioren Punkt der nasofrontalen Nahtstelle. Vertex bezeichnet den höchsten Punkt des Schädels in der Mediansagittalebene.

Allerdings hat die Kraniometrie seit dem 20. Jahrhundert stark an Bedeutung verloren.

(1) Punkte des Schädels / (2) Untersuchungen zum Foramen Occipitale

© (1) wikimedia / (2) petruscamper

Warum das so ist, wird sofort klar, wenn wir wieder ins 18. Jahrhundert wechseln:

Daubentons Werk bildete damals also die Grundlagen der Kraniotomie. Das waren alles noch objektive, faktenbasierte Betrachtungen. Nur sechs Jahre später hatte der niederländischer Mediziner Pieter Camper bereits kraniometrische Methoden entwickelte, mit denen man mithilfe des Gesichtswinkels plötzlich die Intelligenz bei verschiedenen Arten (und Menschen) sollte bestimmen können: Zwei Linien schnitten sich in diesem Gesichtswinkel. Die eine Linie verlief durch die Spina nasalis anterior zur Porus acusticus externus, die andere ging vom Nasion zum vorgeschobenen Teil des Oberkiefers (Prosthion).

Je größer der Winkel, desto höher die Intelligenz: Der ausgestorbene, antike griechische Philosoph besaß im Durchschnitt einen Winkel von 90°, der Europäer hatte 80°, beim Schwarzen waren es 70° und beim Orang-Utan 58°. Damit schuf Camper 1780 ein hierarchisches Menschenbild, das die Europäer zwar nicht von ihrer Verunsicherung über die Ähnlichkeit zum Affen befreite, ihnen jedoch nun ein vermeintliches Unterscheidungsmerkmal zu den Schwarzen lieferte. Außerdem wurde Camper zu einem der ersten Vertreter des wissenschaftlichen Rassismus. Das störte die weiße Bevölkerung des 18. Jahrhunderts aber nicht im Geringsten. Und die amerikanische Gesellschaft übertrug Campers europäische Erkenntnisse nur allzu gern in ihr eigenes Weltbild. Denn das machte es natürlich noch leichter, sich von der „niederen“ afroamerikanischen Bevölkerung ohne schlechtes Gewissen abzugrenzen, die draußen auf dem Feld für sie bei Sturm und Hitze malochte.

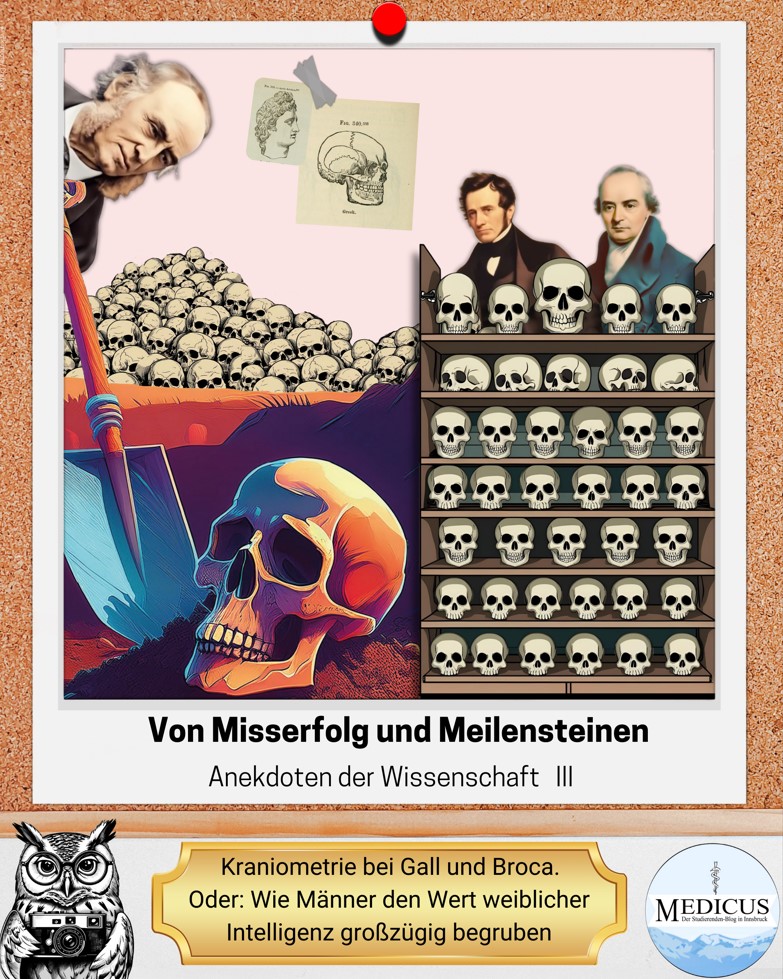

Der deutsche Neuroanatom Franz Josef Gall widersprach Camper jedoch. Gall hatte mehr als 300 Schädel gesammelt, hauptsächlich von vermeintlichen Geisteskranken und Verbrechern. Und er kam 1809 zum Schluss, dass nicht der Gesichtswinkel wichtig war – sondern die Schädelform: Dellen und Ausbuchtungen am Schädel würden durch den Druck einer darunter liegenden, stark ausgeprägten Gehirnregion verursacht werden. Gall teilte das Gehirn in 27 Abschnitte ein, die bestimmten Verhaltensweisen und Merkmalen entsprachen. Aufgrund der Schädelform konnte er so Erkenntnisse über die grundlegenden Fähigkeiten dieser Person und damit über ihren Charakter anstellen.

War eine Person versiert im Auswendiglernen, äußerte sich das in einer überdimensionalen Ausprägung des frontalen Gehirnabschnittes, der sich aus dem Cortex hervorwölbte, gegen den Schädelkalotte drückte und so eine vorgewölbte Stirn verursachte. „Anhänglichkeit“ saß in der okzipitalen Region, weswegen der Schädel bei Frauen im Durchschnitt länger war. Der Fortpflanzungstrieb saß in der unteren Temporalregion Richtung Pons, weswegen (männliche) Triebverbrecher häufig einen Stiernacken aufwiesen.

Galls Forschungsarbeit zur „Bestimmung“ von Fähigkeiten und Charakter durch die Schädelform wurde als Kraniologie bezeichnet und später als Phrenologie („Seelenlehre“) in Europa salonfähig: Esoteriker, Berufsberater, Polizisten oder wählerische Heiratswillige tasteten und maßen die Köpfe des Gegenübers ab, um Zukunftsvorhersagen zu treffen, Karrieren zu empfehlen, kriminelle Veranlagungen zu erfassen oder kompatible Partner zu finden.

Darüber hinaus wurde die Phrenologie auch zu einem rigiden Bekenntnis der sexuellen Diskriminierung gegenüber Frauen: Im Vergleich zu den Männern wurde die weibliche Schädelform als rundlicher und makelloser beschrieben. Allerdings waren es „die Ecken, die hervorspringenden Elemente, die kräftigen Konturen“, die als Beweis von Charakterstärke und intelligenten Kapazitäten galten. Dieser angebliche kraniale Dimorphismus zwischen Männern und Frauen unterstrich das Argument, dass Frauen ein Intelligenz- und Fähigkeitsdefizit hätten und darum von allen gesellschaftlich-politischen Aufgaben auszuschließen wären. Leider war dieser patriarchale Gedanke durchaus zeittypisch.

(1) Pieter Camper / (2) Camperscher Gesichtswinkel / (3) Franz Josef Gall / (4+5) Phrenologie im Einsatz / (6, unten) Lokalisationen gemäß der Phrenologie

© (1) wikimedia / (2) wikimedia / (3) wikimedia / (4) nursingclio.org / (5) live-production.wcms.abc-cdn.net.au / (6, unten) cdn.britannica.com

Als Gall 1828 starb, war das Interesse an der Phrenologie in Europa schon deutlich geschwunden. Das lag zum Teil daran, dass Kaiser Franz II. diese ganze Forschung als religionsgefährdend einstufte und verbot. Das tat er, weil der Papst über Galls Lehren schimpfte, was für Franz II. wahrscheinlich ziemlich unangenehm war. Und kaum hörte der Papst auf, über Gall zu schimpfen, tauchte ein gewisser Samuel George Morton auf und das päpstliche Gezeter ging gleich weiter.

Denn dieser US-amerikanische Anthropologe Morton entwickelte in Philadelphia seine ganz eigenen problematischen Ansätze zur Schädelvermessung.

Morton war nämlich ein starker Verfechter des Polygenismus: Das bedeutet: Jede Ethnie war separat erschaffen worden und wies deswegen spezifische Merkmale auf. Daraus ergaben sich dann verschiedene „Rassen“ des Menschen. Um seine These zu untermauern, reiste Morton nach Ägypten (einer der Hauptschauplätze der Bibel, also des „Ursprungs“), wo er wie Gall begann, Schädel zu sammeln. Nur diesmal eben von Mumien. Seine Kollektion ergänzte Morton mit weiteren Schädeln aus Amerika, Europa und Asien. Bis zu seinem Tod 1851 umfasste seine Sammlung zwischen 1000 und 1500 Schädeln, die er für seine kraniometrischen Studien verwendete. Laut Morton konnten die intellektuellen Fähigkeiten einer Ethnie definitiv mit dem Schädelvolumen bestimmt werden: Ein großes Innenvolumen bot Platz für ein großes Gehirn, was hohen Intellekt bedeutete. In einem kleinen Schädel war weniger Platz, darum war das Gehirn kleiner und der Intellekt geringer. Morton behauptete, Weiße bzw. Kaukasier hätten stets die größte Gehirnmasse, Native Americans 6% weniger und Schwarze 11% weniger. Seine Erkenntnisse schilderte er in seinem Werk „Crania Americana“ (1839).

Mortons Untersuchungen sind heutzutage sehr umstritten. Mitte des 19. Jahrhunderts machte ihn seine Forschung allerdings weltberühmt – und das nicht nur bei den amerikanischen Plantagenbesitzern. Nach Mortons Tod führten seine Schüler Josiah Clark Nott und George Gliddon seine Untersuchungen in Ägypten fort und postulierten, dass man anhand der Kombination aus Schädelvolumen und Camperschen Gesichtswinkels erkennen konnte, dass sich Schwarze auf der Treppe der Schöpfung zwischen „den Griechen“ und Schimpansen einreihten.

1856 schien die Entdeckung des Neandertalers als „andere Menschenrasse“ (mit entsprechend anderer Schädelform) diese polygenetische Forschung zu bestätigen – bis Charles Darwin drei Jahre später („Über die Entstehung der Arten“) wiederrum einen anthropologisch-ethnologischen Paradigmenwechsel hervorrief (gemeinsame Abstammung anstatt polygenetischer Erschaffung).

Das brachte Darwin die Feindseligkeit der Kirche ein. Der Papst schimpfte wieder. Und so soll auch der englische Bischof Samuel Wilberforce um 1860 mit sarkastischem Unterton gefragt haben, ob er durch seinen Großvater oder durch seine Großmutter vom Affen abstammt.

„Ich wäre lieber ein transformierter Affe als ein degenerierter Sohn Adams“, erklärte daraufhin der Darwin-Sympathisant Paul Broca. Broca war ein genialer französischer Mediziner und Anthropologe, der nicht nur das motorische Sprachzentrum (Broca-Areal) sowie das limbische System im Gehirn entdeckte, sondern auch bei Studien zu Syphilis, ZNS-Dekussierung und zum Brown-Séquard-Syndrom mitwirkte. Interessanterweise befindet sich das Broca-Areal exakt an der Stelle (Gyrus frontalis inferior), an der einst auch Gall das Sprachzentrum lokalisiert hatte. Neben seinen bahnbrechenden neuroanatomischen Erkenntnissen war jedoch auch er vom zeittypischen patriarchalischen Weltbild des 19. Jahrhunderts beeinflusst.

(1) Samuel George Morton / (2+3) Diskriminierende Kraniometrie: Aus Messungen soll hervorgehen, dass der kaukasische Mensch allen anderen Menschen überlegen ist. / (4) Paul Broca

© (1) wikimedia / (2) wikimedia / (3) strangescience.net / (4) wikimedia

Brocas Erkenntnisse unterstützten Darwins umstrittene Theorie, wonach sich der Mensch, wie andere Lebewesen auch, aus primitiven Vorfahren entwickelt hatte. Er war allerdings kein Darwinist per se, sondern eher ein Anhänger des Polygenismus wie Morton, war beeinflusst von Camper und der wissenschaftliche Rassismus zog ebenfalls nicht spurlos an ihm vorüber. Auch Broca sammelte gern mehrere hundert Schädel, die er kraniometrisch untersuchte. Dadurch erhielt er vermeintlich empirische Daten, mit denen er erklärte, dass Weiße (bzw. Kaukasier), Australier, Asiaten und Schwarze alles unterschiedliche Rassen der übergeordneten Gattung Mensch waren. Außerdem stellte er Unterschiede in der Gehirngröße zwischen den verschiedenen Ethnien fest. Seine Ergebnisse ähnelten stark der hierarchischen Ordnung nach Camper und Morton – einem Konzept, dem Broca jedoch widersprach! Die unterschiedliche Gehirngröße hätte sich vor allem durch die Anpassung an die verschiedeneren Lebensräume der unterschiedlichen Rassen entwickelt und sollte damit als Argument für die polygenetische Annahme dienen, dass jede Menschenrasse in ihrer eigenen Klimaregion die Krone der Fauna war.

„Es kommt eben nicht immer auf die Gesamtgröße an“, schlussfolgerte Broca, während er mit dem Tasterzirkel bei seinen Patienten den cephalischen Index berechnete, also das Verhältnis zwischen Gehirnlänge und -breite, was laut Broca mit der Intelligenz korrelierte. Die intelligentesten Leute (die Kaukasier) waren „langköpfig“ und hatten einen größeren vorderen Gehirnbereich. Weniger intelligenzgesegnete Leute (die Schwarzen) waren „kurzköpfig“ und hatten einen größeren hinteren Gehirnbereich. Als neuroanatomischer Spezialist versuchte Broca lange Zeit, diese Theorien a posteriori zu belegen. Das gelang ihm nicht wirklich – und als der Landsmann und Naturwissenschaftler Louis Pierre Gratiolet den Deutschen plötzlich ein größeres Hirn zuschrieb als den Franzosen (obwohl sie alle Kaukasier waren und somit derselben „Rasse“ angehörten!), war das für den stolzen Franzosen Broca absolut indiskutabel. Der gekränkte Arzt erklärte dieses Ergebnis damit, dass die Franzosen in Gratiolets Messung älter als die deutschen Probanden gewesen waren – und das Gehirn würde im Alter schrumpfen (daher litten ältere Personen meistens unter kognitiven Einbußen). Gleichwohl würde die Gehirngröße mit der Körpergröße positiv korrelieren – und die deutschen Probanden waren ja allesamt ein wenig größer gewesen als die Französischen. Dafür hätten die Franzosen aber mehr Gehirnwindungen als die Deutschen (also mehr Masse).

Korrigierte Broca Gratiolets Messung mit diesen Faktoren, besaßen nun doch die Franzosen ein größeres Gehirn.

„Es kommt vielleicht doch auf die Größe an“, revidierte Broca daraufhin seine Meinung in seinem Werk Sur le volume et la forme du cerveau suivant les individus et suivant les races von 1861 und fügte nach einem zeittypischen Blick auf die Frauen hinzu: „Generell ist das Gehirn junger Erwachsener größer als bei alten, bei Männern größer als bei Frauen und bei höheren Rassen größer als bei unterlegenen Rassen.“ Broca wog die Gehirne von Männern und Frauen und stellte fest, dass das durchschnittliche Gehirngewicht bei Frauen etwa 1245 g und bei Männern etwa 1375 g betrug. „Die geringere Größe des weiblichen Gehirns kommt zum einen Teil von ihrer körperlichen Unterlegenheit und zum anderen Teil von ihrer intellektuellen Unterlegenheit.“ Die Frauen sollten im öffentlichen Raum den Männern stets die Bühne überlassen. Unabhängig von seinen anderen bahnbrechenden Erkenntnissen reihte sich Broca damit in die lange Liste der Wissenschaftler ein, die zur sexuellen Diskriminierung von Frauen in der Wissenschaft beitrugen.

(1) Berechnung des cephalischen Index mittels Stereographen / (2) Bekannt ist Paul Broca auch zu seinem Forschungen zum Brown-Séquard-Syndrom:

- Beispiel bei einer Läsion auf der rechten Seite des Patienten: Verlust jeglicher Empfindung, hypotone Lähmung

- spastische Lähmung und Verlust der Vibrations- und Propriozeption (Lagesinn) und des feinen Tastsinns

- Verlust der Schmerz- und Temperaturempfindung

Darüber hinaus gilt Broca als einer der letzten großen Forscher, die anhand kraniometrischer Methoden auf die Verhaltensweisen und Merkmale anderer schließen wollten. Mit dem Erstarken des Darwinismus ab 1859 und der experimentellen Psychologie um 1879 wurde die wissenschaftliche Unzulänglichkeit der Kraniometrie immer deutlicher. So zum Beispiel als man feststellte, dass Carl Friedrich Gauß – ein mathematisches Jahrhunderttalent – nur ein mittelgroßes Gehirn besaß. Mit schwammigen Worten erklärte sich Broca diesen Umstand damit, dass nicht alle Teile des Gehirns von gleicher Wichtigkeit waren und Gauß viel dichter gepackte graue Substanz als der Ottonormalmensch gehabt hatte. Das war eine einfache Methode, um unangenehme Fakten zu relativieren und keine Basis für einen Gegenbeweis oder Methodenkritik zu schaffen. Valide Wissenschaft war das aber nicht.

Schlussendlich rutschte die Kraniometrie ab dem 20. Jahrhundert in die Bedeutungslosigkeit ab, da sie schlicht auf der falschen Annahme beruhte, dass es einen Zusammenhang zwischen Gehirngröße und Intelligenz gibt. Die Größe des Gehirns mag vom Geschlecht und der Körpergröße abhängen, jedoch sagen verschieden große Gehirne nichts über die kognitiven Fähigkeiten aus, egal ob wir nun verschiedene Ethnien, Geschlechter oder gesellschaftliche Rollen miteinander vergleichen. Damit verloren auch der Mono- und Polygenismus ihre Substanz, da diese auf ähnlichen pseudowissenschaftlichen Annahmen basierten und durch die Evolutionstheorie widerlegt wurden. Insbesondere die biologische Verwandtschaft des Menschen mit den Affen zeigt, dass wir alle dieselben Wurzeln haben. Da konnte der Papst noch so viel schimpfen wie er wollte.

Womit wir schließlich wieder bei Lucilio Vanini angelangt sind. Der war mittlerweile von Lyon nach Toulouse übergesiedelt, nachdem er es sich mit dem kompletten katholischen und anglikanischen Adel Süd- und Westeuropas verscherzt hatte. Man gewährte ihm in Toulouse Schutz. Er machte es sich gemütlich, aß vielleicht sogar mal ein Cassoulet. Doch Vanini nutzte diese Zeit der Ruhe auch, um mit großer dialektischer Begeisterung religiöse Unruhe zu stiften. War da vielleicht doch eine Verbindung zwischen dem Menschen und dem Affen? Vanini spekulierte bloß, aber die jungen Leute lauschten ihm gespannt mit großen Ohren – ebenso wie die Behörden. Die kamen Vanini im August 1618 holen und sperrten ihn ein. Bei seiner Anhörung leugnete Vanini zudem die Existenz Gottes.

„C’est le pompon sur la Garonne!“, wie man im schönen Toulouse sagt. Oder auf Deutsch: Das schlägt dem Fass den Boden aus! Nach einem Leben auf der Flucht wird Vanini des Atheismus und der Gotteslästerung schuldig gesprochen. Grausam wird ihm an 9. Februar 1619 die Zunge herausgerissen, dann wird er erwürgt und schließlich färben sich die rosa Terrakotta-Ziegel grau vom Rauch des Scheiterhaufens, auf dem der Leichnam verbrannt wird.

Der Papst hat eine Sorge weniger und die Einwohner von Toulouse schrubben die Stadt zügig sauber vom Ruß, da morgen früh schon eine aristokratische Hochzeit ansteht.

„Heiliger Mann, oh warum nicht kamst du vom Himmel her in Flammen zurück“, schrieb einst der deutsche Dichter Friedrich Hölderlin in einem Gedicht über Vanini. Das muss man sich mal vorstellen, wenn das passiert wäre! Der Papst wäre aus dem Schimpfen gar nicht mehr rausgekommen.

(1) Friedrich Hölderlin, einer der bedeutendsten Dichter der deutschen Romantik, zeigte ab etwa 1805 Anzeichen einer schweren psychischen Erkrankung, die heute oft als Schizophrenie gedeutet wird. Seine wachsende Verwirrung und Realitätsferne führten dazu, dass er 1806 für unzurechnungsfähig erklärt und in ein Tübinger Pflegehaus gebracht wurde. Schließlich zog ihn der Schreiner Ernst Zimmer in seinen Turm am Neckar, wo Hölderlin unter behutsamer Pflege bis zu seinem Tod 1843 lebte. Dieser „Hölderlin-Turm“ wurde im Bild mit dem roten Pfeil markiert.

© (1) tuebingen-info.de

_____________________

Genderhinweis: Allein aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

_____________________

Quellen (Text):

- Anonymous. Vergleich: Mensch und Schimpanse. Klett, Natura Biologie. https://static.klett.de/software/html5/natura_alt/tb02ov804/tb02ov804.html (Zuletzt abgerufen am 18.11.2024)

- Ashok, S. S. (2017). The history of race in anthropology: Paul Broca and the question of human hybridity. History, 4, 1-2017. http://repository.upenn.edu/anthro_seniortheses/181

- Barnard, A. (2011). Social anthropology and human origins. Cambridge University Press.

- Darnell, R., Alymov, S. S., Arzyutov, D. V., Gibson, J., Keck, F., Kuznetsov, I. V., & Sokolovskiy, S. V. (2023). A critical paradigm for the histories of anthropology: the generalization of transportable knowledge. Ètnografičeskoe obozrenie, (4), 108-182.

- DocCheck. (2024). Kraniometrie. https://flexikon.doccheck.com/de/Kraniometrie (Zuletzt abgerufen am 18.11.2024)

- Eberle, U. (2008). Das Gehirn: Phrenologie. Geo Kompakt (6). https://www.geo.de/magazine/geo-kompakt/7219-rtkl-das-gehirn-phrenologie (Zuletzt abgerufen am 18.11.2024 9

- Finger, S., & Eling, P. (2019). Franz Joseph Gall: Naturalist of the mind, visionary of the brain. Oxford University Press.

- Gill, G. W. (1998). Craniofacial criteria in the skeletal attribution of race. Forensic osteology: advances in the identification of human remains, 293-317.

- Goodrum, M. R. (2016). The beginnings of human palaeontology: prehistory, craniometry and the ‘fossil human races’. The British Journal for the History of Science, 49(3), 387-409. https://doi.org/10.1017/S0007087416000674

- Guédron, M. (2020). Physiognomik und Ideologie: zu Moreau de la Sarthes Lavater-Ausgabe. Regards croisés. Revue franco-allemande d’histoire de l’art, d’esthétique et de littérature comparée, (10), 54-63. hal-04061268

- Harris, L. J. (1984). Louis Pierre Gratiolet, Paul Broca, et al. on the question of a maturational left–right gradient: Some forerunners of current-day models. Behavioral and Brain Sciences, 7(4), 730-731. doi:10.1017/S0140525X00028338

- Hölderlin, J. C. F. Vanini. https://www.abipur.de/gedichte/analyse/7466-vanini-hoelderlin.html (Zuletzt abgerufen am 18.11.2024)

- Kaplan, J. M., Pigliucci, M., & Banta, J. A. (2015). Gould on Morton, Redux: What can the debate reveal about the limits of data?. Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, 52, 22-31. https://doi.org/10.1016/j.shpsc.2015.01.001

- Langenbach, J. (2012). Biologie: Männer haben mehr im Kopf. Die Presse, (20.01.2012). https://www.diepresse.com/725244/biologie-maenner-haben-mehr-im-kopf (Zuletzt abgerufen am 18.11.2024)

- Morton, S. G. (1839). Crania Americana: Or a Comparative View of the Skulls of Various Aboriginal Nations of North and South America; to Which Is Prefixed an Essay on the Varieties of the Human Species. Philadelphia: J. Dobson.

- Poniros, S. (2024). The Use of Craniometric Data in Biological Anthropology: Ethical Considerations. Coming of Age: Ethics and Biological Anthropology in the 21st Century. http://digital.casalini.it/9781803278360

- Reed, J. M. (2021). Ancient Egyptians in Black and White: ‘Exodus: Gods and Kings’ and the Hamitic Hypothesis. Religions, 12(9), 712. https://doi.org/10.3390/rel12090712

Quellen (Bilder):

- Hauptbild: Craiyon, wikimedia

- (1) Narrenturm: http://wikipedia.org/wiki/Narrenturm

- (2) Robert Fleury: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Philippe_Pinel_à_la_Salpêtrière

- (3) Ernst Horn: Anja Brems

Nicolas Bauder

Chefredakteur